6月21日下午�����,北川佳星賓館五樓,新疆代表隊(duì)的身影攜著西域陽(yáng)光踏入助力鄉(xiāng)村振興交流活動(dòng)報(bào)到處����,一場(chǎng)跨越兩千公里的文化握手���,便在羌寨的檐角與天山的云影間悄然展開。

中央媒體團(tuán)集體對(duì)新疆代表隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采訪�����。一開始��,兩位新疆代表隊(duì)的隊(duì)員有些拘謹(jǐn)����,漢語(yǔ)雖然不是那么流利,但從兩人的眼神里透出的是對(duì)北川的熱愛�����、肯定和真誠(chéng)����。

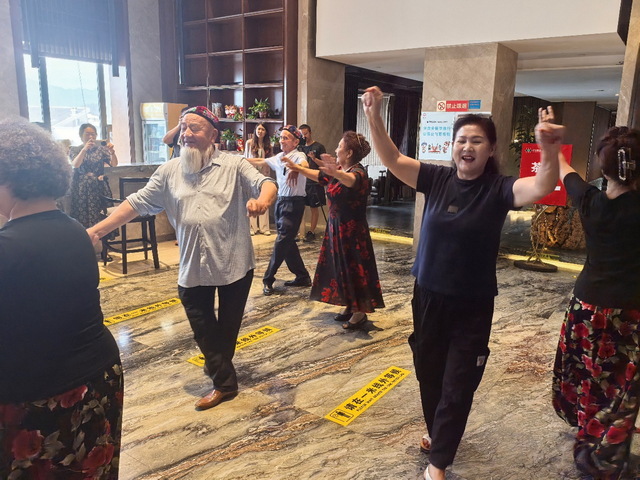

報(bào)到現(xiàn)場(chǎng)的采訪話筒尚未放下,衣排爾汗?暮沙已與隊(duì)友們踩著靴底的節(jié)奏旋動(dòng)起來�����。他們的肩頭先于腳步揚(yáng)起熱情 —— 那是新疆舞蹈獨(dú)有的 “啟勢(shì)”,仿佛胡楊林在晨風(fēng)中舒展枝椏����。隨即,足尖以 “滑沖步” 掠過地面��,快如麥浪在北疆風(fēng)里翻涌�����,每一步都踩碎城市的拘謹(jǐn)��,踩出田間地頭 “種地歇乏時(shí)甩胳膊甩腿” 的自在���;手腕翻轉(zhuǎn)間�����,“彈指” 動(dòng)作如熟透的馬奶子葡萄墜落藤架�,指尖迸出細(xì)碎的歡騰���,連空氣都被染成吐魯番盆地的甜���;最動(dòng)人心魄的是 “移頸” 時(shí)的韻律 —— 頸部如戈壁紅柳般柔韌地左右平移�,帶動(dòng)頭巾的流蘇劃出弧線����,剛勁里藏著絲綢之路上駝鈴的纏綿���,每一次擺動(dòng)都在訴說 “葡萄架下跳一曲����,麥子熟了唱一嗓” 的生活哲學(xué)���。

新疆舞蹈的獨(dú)特魅力就在這動(dòng)靜交織中鋪陳:手臂舒展如伊犁河谷的雪水漫過草甸�,時(shí)而托舉成邀月的弧度��,時(shí)而垂落似采摘棉花的溫柔��;旋轉(zhuǎn)時(shí)長(zhǎng)袍下擺掀起氣流��,像塔里木河的風(fēng)卷著沙棘果打旋�����,靴跟叩地的聲響與羌族羊皮鼓的節(jié)奏意外合拍。

衣排爾汗?暮沙漢語(yǔ)生澀���,就舞動(dòng)著手比畫:“在我們那兒����,下地干活累了�����,撂下坎土曼(鋤頭)就跳����;麥子裝滿馬車了,圍著糧囤跳����;現(xiàn)在到了羌寨,要把‘豐收的高興’跳給大家看 —— 你看這肩��,是扛過坎土曼的硬氣���;這腰��,是彎著割麥子的柔韌�;這舞步,就是各族人民手拉手走在致富路上的步子嘛��!”

當(dāng)他們的舞姿在報(bào)到處的地板上拓印出西域與羌寨的重疊腳印����,“民族團(tuán)結(jié)”是那樣的具體生動(dòng)。是 “滑沖步” 與羌笛旋律的相遇���,是 “抖肩” 動(dòng)作里甩出的天山雪水與湔江浪花的交融。此刻的舞蹈早已超越藝術(shù)形式�,成為掛在葡萄藤上的諺語(yǔ)、刻在羌碉石縫里的祝禱���。

我突發(fā)奇想:當(dāng)新疆隊(duì)員教羌族老鄉(xiāng)打響指的節(jié)奏會(huì)是什么場(chǎng)景��?當(dāng)北川孩子模仿 “移頸” 時(shí)會(huì)不會(huì)笑得前仰后合�����?新疆代表隊(duì)的到來�����,這讓鄉(xiāng)村振興的藍(lán)圖上��,多了幾筆用舞步繪就的鮮活注腳���。

這跨越地域的舞步證明:無論葡萄架還是羌碉樓�,對(duì)好日子的向往都是同一種韻律��;當(dāng)麥浪與云海在舞姿里相遇�,每一次旋轉(zhuǎn)都在續(xù)寫 “各美其美,美美與共” 的中國(guó)老年人的健身故事����。(圖文/鄭煒)